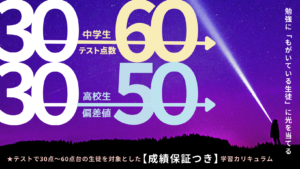

テスト点数30点〜60点/偏差値30〜50の生徒対象

【成績保証つき】学習管理型個別指導プログラム

↓

中学生|月額定額「¥24,200(授業料)」で5教科履修コース開講!

〜夏講習・冬講習での加算額なしで毎月定額で通塾可能〜

↓・↓・↓詳細はこちら又は「LINEへ」↓・↓・↓

ーーーーーーーーーーーーーーーー

おはようございます。

長坂です👩

7月も半ばを過ぎ、

いよいよ夏休みが目前に迫ってきました。

楽しい予定が詰まっている子も、

そろそろ学校から出されているであろう宿題を

持ち帰ったまま、手をつけていない子もいるかもしれません。

今日は少しだけ先の話。

夏休みが終わってから、

冬休みまでの間の大切な学期の過ごし方について、

そして算数・数学の「ここは絶対に押さえておいて!」

という単元と学び方について書いてみますね。

みなさんは

「ファーストペンギン🐧」

という言葉を聞いたことがありますか?

群れの中で、

天敵がいるかもしれない海へ、

勇気を出して一番最初に飛び込むペンギンのことです。

怖いけれど、

一歩踏み出したそのペンギンがいるからこそ、

他の仲間も続いていくことができる。

勉強でも同じです。

クラスの誰よりも先に宿題を終わらせる。

わからないことを一番に質問する。

テストが返ってきたら、

できなかったところを一番に解き直す。

誰かの一番乗りは、

周りにも良い影響を与えます。

でも、一番得をするのは、

勇気を出して動いた本人です😆

夏休みが終わり、

秋から冬にかけての学期は、

学校でも塾でも

「基礎の総仕上げ」と「応用の入り口」

が交わるとても大事な時期。

学年が進むにつれて差がつきやすいのも、

この秋から冬にかけて。

特に算数・数学は、

夏以降に学ぶ単元がとても大切です。

小学生なら「小数・分数」「割合」「速さ」

中学生なら「方程式の応用」「関数」「図形」

などなど。

ここをおろそかにすると、

後の単元で「なんとなく」では乗り切れなくなります💦

苦手に感じている子ほど、

「一番に」手をつけてほしい。

問題を解いて、

わからなければ声を出して質問する。

答えを写して終わらせず、

「なんでこうなるのか」

を誰かに言葉で説明してみる。

これが、算数・数学の理解をグッと深める方法です👍

この夏休み、そして秋以降も、

「ファーストペンギン」でいる勇気を🐧❗️

STUDY HOUSEの通塾生限定の夏期講習では、

できるだけ先の学習までの予習と、

ここまでの復習を徹底してサポートしています。

夏に一歩踏み出しておくことで、

秋からの「わからない」を減らし、

自信を持って新しい単元に挑めるように。

学校の宿題だけじゃなく、

「わからない」をそのままにしない習慣を、

一緒に育てていきましょう🌱

夏の次の一歩を、

誰よりも先に踏み出せる子を

STUDY HOUSEは応援しています📣🌻

Enjoy the Challenge at STUDY HOUSE. 〜挑戦を、楽しめ!〜

現在、中3生・保護者様からのお問い合わせを多くいただいております。

実際のSTUDY HOUSEの雰囲気や学習内容を体験してみませんか。

お気軽にお問い合わせください!

![]()

ーーーーーーーーーーーーーーー

秋田県公立高校入試「合格最低基準点」について

【詳しくはココをクリック👍】

ーーーーーーーーーーーーーーー

【STUDY HOUSE】

「正しい勉強法」と「学習習慣」が身につく学習管理型個別指導塾

✅STUDY HOUSEの基本料金コチラ💁

✅[実績]

・(中3)全県模試【総合1位】を4年連続獲得

・医学部医学科4年連続【現役合格】

・国際教養大学【3年17名合格】

ーーーーーーーーーーーーーーーー

合格率100%

STUDY HOUSEが全面プロデュースする

「秋田高校合格専門塾」

秋田高校合格に特化したサービス・カリキュラム

ーーーーーーーーーーーーーーーー

YouTubeチャンネル

「ホームルームTV」<高校大学の進路相談&学習プラン>もお願いします🙏

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーー

【国語読解:個別添削コース】

教科の基礎となる読解を日々実践しませんか?

STUDY HOUSEでは通塾するすべての生徒が国語読解の個別添削を受けています。

<詳細ページ>

https://study-house.jp/kokugo-dokkai/

専任講師の添削指導にて、これまで偏差値40台生徒が偏差値65越え&難関中学・高校、難関大学・高校への合格・進学を果たしています。

国語も数学同様に解く際のルールがあります。

是非、STUDY HOUSE国語読解メソッドをマスターして国語を得意にして

安定した成績を手に入れましょう!

+++++++++++++++

STUDY HOUSE 国語読解の効果

+++++++++++++++

▼各段落の要約を掴める

▼筆者の主張と人物の心情を掴める

▼「対比」と「因果関係」を掴める

▼記述力が身に付く etc

・

・